《新文化运动》教学设计

柳州高中历史组 王子溦

【课程标准】

概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

【教材分析】

本课属于人教版高中历史必修三第五单元的第16课。第五单元介绍近代中国的思想解放潮流,本课的教材编排清晰明确,《新青年》的诞生、新文化运动、马克思主义传入中国三个子目分别介绍了新文化运动的背景、内容和意义以及马克思主义在中国的传播。

本课内容与人教版初中八年级上《新文化运动》一课内容高度重合,不同在于内容更详尽,涉及的知识更多。如新文化运动的背景,初中只讲了思想上新旧思想的冲突,本课则从政治、经济、思想文化几个方面全面论述。本课还提到了初中没有提到的北大和蔡元培。在马克思主义传播这一目,本课不仅对李大钊宣传马克思主义的情况介绍得更加全面,而且介绍了马克思主义社团和马克思主义刊物的情况。

本课容量较大,且较为重要,可分为两课时进行教学,本教学设计主要针对第一课时:新文化运动的背景、概况、主要内容及评价。

【学情分析】

学生在初中已学习过《新文化运动》一节课,对新文化运动的代表人物、内容、历史地位和作用已有过系统学习。

高二学生在高一学习的基础上已形成较好的自主预习习惯,具备一定的获取信息、理解知识和归纳总结的能力。

【教学目标】

1.通过视频、课堂活动、材料阅读等手段,了解新文化运动的背景和概况,理解新文化运动倡导的民主科学、新道德、新文学的内涵,培养学生解读材料、获取信息、分析历史问题的能力。

2.设置问题情境,引导学生运用已有知识对新文化运动的内容的内涵进行分析。在课堂上通过学生独立思考,生生互动,师生互动等形式,实现学生对新文化运动的多角度认识,学会评价和比较历史事件的方法。

3.通过让学生了解知识分子面对社会问题,勇于承担责任,寻求应对方案的历程,体会知识分子们强烈的社会责任感。

【教学重难点】

重点:新文化运动的内容及评价

难点:对新文化运动的评价,与启蒙运动的对比

【教学方法】

材料教学法,问题教学法,讨论探究法

【教学过程】

1.课前准备

指导学生课前阅读教材,完成对应练习中知识链接的填空。

2.课堂实施

导入

师:同学们,正式上课前老师先给大家展示一幅图,这是近代著名的进步杂志之一《青年杂志》的创刊号的封面。同学们请注意,封面最上方有一行字,有谁知道是什么文字什么意思吗?——为什么印制法文的“青年”这一单词在杂志封面呢?有没有同学能发表一下自己的看法?

同样在这本杂志上,陈写了一篇文章 “法兰西人与近世文明”,认为:近代三大文明———人权说、进化论、和社会主义———皆法兰西人之赐。世界而无法兰西,今日之黑暗不识仍居何等!可见陈独秀对于法国文明的推崇。而法国文明史上最闪亮的明珠莫过于启蒙运动。

学术界在论述新文化运动的时候,有很多学者提出过新文化运动就是中国的启蒙运动的观点。 今天在搜索引擎中搜索“中国的启蒙运动”出来的第一个结果也都是新文化运动。那么中国的新文化运动到底与欧洲的启蒙运动有什么关联呢?两者又有怎样的异同呢?带着这个问题,我们一起来学习今天的课程——新文化运动。

【设计意图】悬念——发问——思考——答案,调动学生兴趣的同时,切中主题。

一、启蒙之迫切——新文化运动的背景

(学生活动)观看《“我”的民国印象:1912-1915》视频,从政治、经济、思想文化三方面总结新文化运动的背景。

【设计意图】通过观看视频,不仅可以激发学生兴趣,更可以形象直观的再现民国初年情景,有助于学生理解新文化运动的背景。

师:通过视频,同学们都看到了哪些事件?首先是政治方面。

生:中华民国的建立,袁世凯复辟帝制,“二十一条”的签订

师:经济方面呢?

生:民族资本主义得到进一步发展

师:思想文化方面?

生:民主共和观念的深入,袁世凯尊孔复古

师:是的,就是在这样一个新旧交织的社会环境下,新文化运动应运而生。正如李大钊所说,“不是几个青年凭空造出来的”,而是以中国旧民主主义革命的整个历史发展为基础,“应经济的新状态、社会的新要求发生的”,是当时特定历史时期经济、政治、思想文化诸因素综合作用的产物。

陈独秀在历史的感召下,提出了欲使共和名副其实,必须改变人的思想,要改变思想,须办杂志。新文化运动就此展开。

过渡语:了解到了新文化运动前新旧交织的社会背景后,我们再来看看新文化运动的倡导者他们都提倡了哪些思想主张,想要通过怎样的方式拯救当时的中国呢?

二、启蒙之要义——新文化运动的内容

(学生活动)阅读课本第一、二指目,标记新文化运动的兴起标志、代表人物、主要阵地、活动基地和主要内容,完成对应课堂活动。

(活动一:知识配对——新文化运动的概况)

(活动二:分组PK——新文化运动的代表人物)

(活动三:选词填空——新文化运动的内容)

【设计意图】通过希沃白板的课堂活动,不仅可以激发学生学习热情,更可以直观的看到学生对基础知识掌握存在的问题,课堂上及时强化,有助于学情的把握。

师:通过几个课堂小活动,可以看出同学们的预习工作很到位,值得表扬!新文化运动的内容主要是四提倡、四反对,具体为什么新文化运动要提倡民主、科学、新道德和新文学,它们的内涵是什么?相互之间有什么联系呢?我们通过材料逐一分析。

材料一:国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权(民主)并重。——陈独秀《敬告青年》

材料二:所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动的地位为唯一根本之条件......共和立宪而不出于多数国民之自觉与自动,皆伪共和也,伪立宪也,政治之装饰品也。 ——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料三:科学者何?吾人对于事物之概念,综合客观之现象?诉之主观之理性而不矛盾之谓也…其效将人间之思想云为,一遵理性,而迷信斩焉,而无知妄作之风息焉。——陈独秀《敬告青年》

师:通过材料一,我们可以看到新文化运动提倡民主科学的目的是什么?

生:使国人脱离蒙昧状态,获得思想解放。

师:是的,那民主与科学分别的内涵是什么呢?材料二中提到的“民主”除了我们通常意义的民主制度还包括什么?材料三中的“科学”除了我们现在学习到的科学知识外还有什么意思?

生:民主包含民主制度和民主思想;科学包含了近代自然科学法则和科学精神。

师:但只是依靠民主与科学两面大旗还不够。

材料四:新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚。……孔教与帝制,有不可离散之因缘。李大钊指出,孔子是“历代帝王专制之护符”“保护君主政治之偶像”。 ——杜维明《儒学创新的契机》

师:也就是说他们把哪两者紧密关联起来了?

生:孔子为代表的封建伦理道德与专制制度

师:要彻底从民众心中将帝制根除,就必须打击封建伦理道德,所以就有了第三个诉求“新道德,反对旧道德”,新道德和旧道德具体包含什么?

材料五:君为臣纲,则民于君为附属品,而无独立自主之人格矣;父为子纲,则子于父为附属品,而无独立自主之人格矣;夫为妻纲,则妻于夫为附属品,而无独立自主之人格矣。率天下之男女,为 臣、为子、为妻,而不见有一独立自主之人者,三纲 之说为之也。缘此而生金科玉律之道德名词,曰 忠,曰孝,曰节,皆非推己及人之主人道德,而为以己属人之奴隶道德。——陈独秀《一九一六年》

生:旧道德是指以三纲五常为核心的封建传统伦理道德;新道德是指追求平等、独立自主、人权的资产阶级道德。

师:那么如何能革旧立新呢?有人激进的提出了“打倒孔家店”的口号;但我们要注意,新文化运动对孔子的抨击,是像李大钊所说的,非抨击孔子之本身,乃抨击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非抨击孔子,乃抨击专制政治之灵魂也。

也有人将革新付诸行动,将深涩的道德问题转化为浅显的语言,开展了一场文学革命。正如鲁迅所说:汉字的艰深,使全中国大多数的人民,永远和前进的文化隔离,中国的人民,决不会聪明起来,理解自身所遭受的压榨,理解整个民族的危机。

蔡元培更是指出:为什么改革思想, 一定要牵涉到文学上? 这因为文学是传导思想的工具。用通俗的语言新式的文学传播新思想,是新文化运动倡导者的当务之急。文学革命的代表人物胡适在《文学改良刍议》中总结了文学改良八事,同学们从中体会到了哪些新旧文学的差别?或者换一种问法,新旧文学的代表文体是什么?

材料六:吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。——胡适《文学改良刍议》

生:旧文学是陈腐、雕琢、晦涩的文言文;新文学是新鲜、平易、通俗的白话文。

【设计意图】通过代表人物的文字材料,让学生更深层次的理解新文化运动的内涵,也是本课的教学重点。

过渡语:四提倡、四反对的新文化运动,沉重打击了统治中国2000多年的传统礼教,启发了人们的民主觉悟,推动了现代科学在中国的发展,下面就让我们一起通过几组材料,来思考该如何评价新文化运动。

三、启蒙之思考——新文化运动的评价

师:通常在评价一个事件时我们要注意分两方面进行分析,是哪两方面?

生:进步性和局限性

师:我们首先看进步性。

材料一:1913年江苏第一师范学校 “最崇拜的人物”问卷统计表与1924年北京大学 “最崇拜的人物”问卷统计表

师:两张新文化运动前后学生“最崇拜人物”统计表,我们可以注意前后的人物排名发生了什么变化?这些人物背后所代表的是何种思想?说明这种思想影响到了哪一群体?

生:孙中山的排名上升,陈独秀蔡元培的出现,说明民主共和和新文化倡导的新思想影响了青年群体。

师:这是第一方面,再来看看这组图片,各类宣传新文化运动思想的报刊杂志的出现,这说明什么?

图片材料:毛泽东创办的《湘江评论》;宣传新文化的各类刊物;1923年白话文本国史

生:新文化运动通过报刊杂志传播了新思想。

师:是的,新青年、新文化的出现,说明新文化运动促进了思想的解放,是思想走向现代的新起点。

图片材料:开放女禁后的北大女生与杜威合影;胡适与他的夫人

文字材料:胡适的“新三从四德”

再看另一组北大的女学生,胡适与夫人的一夫一妻制,还有胡适这幽默风趣的新三从四德(在今天已然有很多段子,但在当时难等可贵),新女性的形象在新文化运动中出现,这反应了新文化运动对家庭、对社会的积极作用。

图片材料:1918年《庶民的胜利》宣传马克思主义思想;1919年五四爱国青年运动

最后看一组图片,在新文化运动后期,马克思主义在中国得到传播,新的政治蓝图与奋斗方向在新一代革命者心中绽放,引领着中华民族走向现代的民族解放。

【设计意图】通过图表材料,有利于学生从多方面理解新文化运动的影响,感受到历史的丰富与多元。

众多的新变化新气象构成了新文化运动的进步意义。但新文化运动自身没有缺陷吗?

材料一:新文化运动的缺点是:一是在批判传统时,缺乏公正与同情,忽视国家和民族传统的良好方面;二是对于新观念过于轻信,而又不免混乱模糊;三是他们对于复杂问题过于性急。——周策纵《五四运动》

材料二:新文化运动的倡导者,在复杂的民族矛盾和阶级矛盾面前,提不出实际的反帝反封建政治方案。他们的思想武器,还是从西方资产阶级革命时代的武器库里找来的。这个运动的参加者,又只限于知识分子,没有工人和农民。因此,属于资产阶级旧民主主义范畴的初期新文化运动,不能不带有很大的阶级和时代的局限性。——陈旭麓《近代中国八十年》

生:批判传统的时候过于激进;没有提出切实可行的救国方案;参加者局限于知识分子

师:总结来说就是:抨击之过度,范围之过窄。

过渡语:学习完了新文化运动对基础知识,我们回到最开始的问题,请同学们阅读ppt上的两则材料并结合所学,分析比较。

四、启蒙之比较——两个运动的异同

材料一:新文化运动通过对民主与科学的高扬和对封建的纲常名教的批判挺立起人的主体性,凸显人的理性精神,西方启蒙运动则是通过理性对宗教神学的批判确立人的理性力量,两者启蒙的内容虽然不同,但实质都是通过理性发现人的自我,人的发现是中西启蒙运动的共同目标。——穆允军《文化比较视域下“五四”新文化运动再思考》

材料二:如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为鹄的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。这是中西启蒙运动的最基本差异。

关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程;中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。 ——郑大华主编《民国思想史论》

师:正式讨论前,老师想问问大家在比较两个事件的时候,我们可以比较哪些方面?

生:背景、内容、结果影响

师:事件的各个方面我们都可以用来比较,老师在这给大家提供几个角度思考

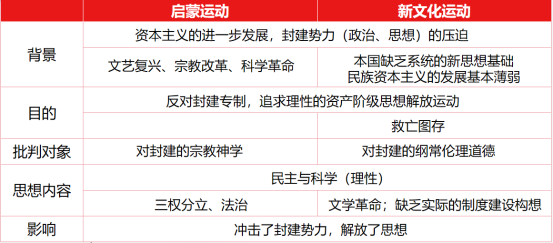

(板书:背景,目的,批判对象,思想内容,影响)

(学生讨论三分钟,结束后请学生发表自己的观点)

【设计意图】通过讨论的方式,激发学生的学习自主性,展现学生的课堂主体性,给学生一个表达的平台,也可以更好的了解学生的知识掌握程度,进行及时评价和指导。

师:感谢同学们的分享,老师在这也列出了老师的观点,我们通过学习可以逐渐感知到 新文化运动并不完全等同于欧洲的启蒙运动,之所以有“启蒙运动”之称,他确实在思想上有启蒙之意义。我们在冠以新文化运动“中国的启蒙运动”之称时,我们更应强调的是中国的。它是在中国的独特的传统文化背景及特有国情的情况下所诞生的。先进的近代知识分子,通过文学革命倡导民主科学,反对专制愚昧,启迪国人思想的新文化运动。

【板书设计】

一、启蒙之迫切——新文化运动的背景(新旧交织)

二、启蒙之要义——新文化运动的内容(内涵)

三、启蒙之思考——新文化运动的评价(进步性、局限性)

四、启蒙之比较——两个运动的异同

【作业布置】

完成《新文化运动》对应真题练习

【教学反思】

本节课运用信息技术手段,活跃了课堂气氛,及时检验了学生的基础知识,但过程中要注意维持课堂纪律,在激发学习兴趣的同时要控制好课堂氛围,防止收不回来的状况,可依据班级具体情况,适当调整使用的时间和时段。课程整体构架比较完整,思路清晰,但思想性有待提升,课堂没有对新文化运动倡导内容的关系的分析,也没有对代表人物主张的差异性进一步的比较;对其评价也较为简单,没有强调新文化运动作为辛亥革命在思想文化领域的延续,应该在提供图片材料后给学生更多的发言时间,而不是老师直接讲述出来;结尾较仓促,总结部分对核心素养家国情怀部分的落实程度低,可就中国近代的社会状况进一步展开,树立学生对近代先进知识分子为了国家民族的解放,不断寻找出路,做出自身贡献的精神的敬意。